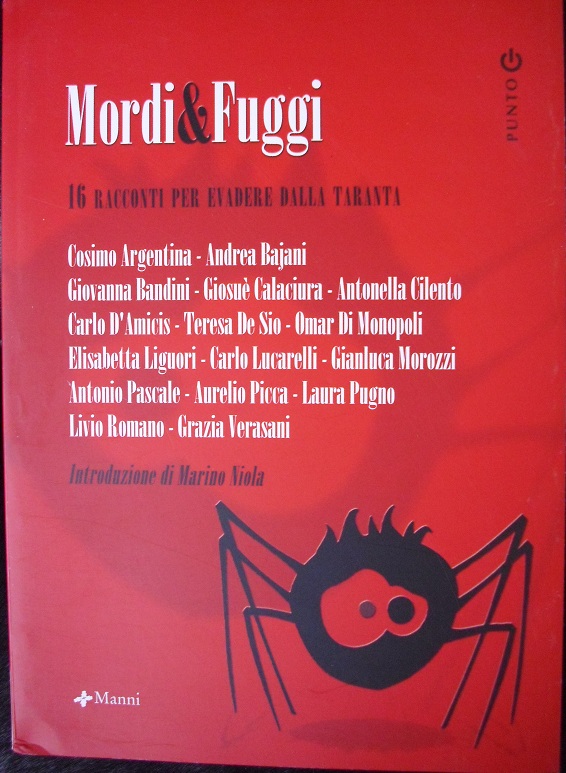

"Portavo una testa di morto" in Mordi e fuggi (Manni editore, 2007)

pag. 192 - euro 14.00 - ISBN 9788881769360

16 racconti per evadere dalla taranta

Introduzione di Marino Niola

Racconti di: Cosimo Argentina, Andrea

Bajani,

Giovanna Bandini, Giosuè Calaciura,

Antonella

Cilento, Carlo D’Amicis, Teresa De

Sio, Omar

Di Monopoli, Elisabetta Liguori, Carlo

Lucarelli,

Gianluca Morozzi, Antonio Pascale,

Aurelio

Picca, Laura Pugno, Livio Romano, Grazia

Verasani.

Il mito della taranta dato in pasto

alla

penna di 16 giovani scrittori e di

un antropologo.

Racconti dissacranti, psichedelici,

acidi,

ironici, divertenti che parlano di

una tradizione

vera, viva..

A oltre sessanta anni dagli studi antropologici

di Ernesto De Martino sul tarantismo,

il

mito legato al morso della taranta

è attuale

più che mai, tanto da spingere ogni

anno

nel Salento decine di migliaia di persone

da tutto il mondo.

16 scrittori raccontano la magia che

ancora

oggi si respira in questa regione durante

le sere ipnotizzate dal suono del tamburello,

al ritmo incessante e psichedelico

della

pizzica.

da La tarantola, di Mimmo Grasso (pubblicato

sul sito francarame.it

francarame.it/it/node/628:

:

Portavo una testa di morto (Carlo Lucarelli)

La storia è questa: siamo sul finire della

seconda guerra mondiale, nel Salento. Il

narratore è un soldato che ricorda un orribile

episodio, in “preda al rimorso” . Un gruppo

di miliziani delle SS , tra cui un mongolo,

si ferma a un casolare e, dopo aver saccheggiato

, imbottiti di vino, costringono la famiglia

che l’abitava a suonare. Si intona una pizzica

che il soldato, componente della squadraccia,

riconosce. Esige che una ragazza, giovanissima,

danzi. Alla fine della danza il mongolo sgozza

la fanciulla. La casa viene bruciata. Il

narratore portava sul cappello di SS l’emblema

di un teschio.

Questo racconto è il più breve della

raccolta

ma anche il più lungo. E’ breve in

ordine

alla sinteticità e asetticità dei fatti

narrati;

è lungo in ordine alle cose implicite.

Lo spazio dove si svolge il racconto

è una

terra i cui abitanti hanno radici culturali

greche. Il tempo degli avvenimenti

è quello

della seconda guerra mondiale. Le SS

bevono

molto vino dopo essersi sedute sotto

un albero

di ulivo. Si prepara in questo modo

la scena

del delitto. Dal punto di vista simbolico,

l’inserimento della catena grecità-guerra

(intesa come orgia di distruzione)-vino-ulivo

prepara,invece , la scena del sacrificio.

Quasi di soppiatto appaiono anche altri

elementi

rituali: il pane, il coltello che il

mongolo

usava per scannare gli agnelli. Va

annotato

che il mongolo è l’unico del gruppo

a non

avere sul berretto il fregio di un

teschio

ed è l’ uomo che materialmente compie

il

delitto-sacrificio. Va altresì evidenziato

che il soldato che ricorda è una persona

molto colta: già era stato nel Salento

anni

prima per approfondire studi di storia

dell’arte.

Dunque, quello che accadrà appartiene

a una

dimensione al di là della cultura,

ancestrale,

da periodo paleolitico, quando gli

uomini

avevano i tratti somatici mongoli,

quando

a Delfi si sacrificavano persone poi

sostituite,

come nel dionisismo, da una persona

con malformazioni

(il fàrmakon) e, dopo ancora, da un

animale.

Non è, ovviamente, che si sia proceduto

a

sostituire la persona normale con quella

deforme e poi con l’animale per motivi

pietistici

o etici. Il processo è avvenuto perché

ci

si è resi conto, sulla base di nuove

analogie,

che il modo più coerente di sacrificio

a

deità terribili era quello dell’animale

a

sua volta rappresentativo dell’ antenato

teriomorfo.

Le relazioni coltello-per-gli-agnelli

e sgozzare-la-fanciulla-come-un

agnello, il vino, la musica, sono precisamente

gli ingredienti del rito arcaico.

Mi sono chiesto a lungo perché Lucarelli

avesse inserito un mongolo nel suo racconto

e perché questo mongolo uccide materialmente

la fanciulla. Ho pensato, ovviamente, al

mongolo come a qualcosa di lontano, abissale

sia geograficamente che inconsciamente. Ma

questo non spiega il perché sia proprio lui

il boia. Ho supposto che l’uccisione, lo

sporcarsi le mani sia stato delegato a un

essere ritenuto inferiore dal nazismo. Ma

neanche regge se penso a quello che hanno

fatto i nazisti. L’unico a non portare sul

berretto il teschio –mi sono detto- è lui

perché è sufficiente, per rappresentare la

morte, la sua testa (l’iconografia ci presenta

i mongoli calvi, ossuti) ma anche questa

ipotesi mi sembrava debole. La soluzione

me l’ha fatta vedere Antonio Vitolo parlando

dell’etimo di “tarantola”, che deriva da

Taras, fondatore di Taranto e che “taras”

significa “sconosciuto”. Da qui a Taras Bul

ba di Gogol’ il passo è molto breve. Sarei

comunque molto interessato a sapere dalla

testimonianza diretta di Lucarelli la funzione

di questo mongolo nel suo racconto.

La fanciulla è terrorizzata dal fregio

sulla

bustina del militare. Anche gli altri

tre

tedeschi lo portano ma è di quello

del narratore

che la fanciulla ha terrore perché

è stato

il primo che ha visto quando i soldati

hanno

fatto irruzione nella casa dove dormiva

(

portando fiaccole come nei riti arcaici).

Si tratta, anche qui, di un’apparizione

infernale

e demoniaca, come se la ragazza avesse

visto

materializzarsi l’incubo delle proprie

origini,

dei racconti intorno al fuoco, come

se la

tarantola avesse assunto sembianze

umane,

confermando clamorosamente le dicerie

sottovoce

delle anziane del paese.

E’ chiaro che la fanciulla che danza

è Proserpina

e il soldato è Ade.

Lucarelli propone, dunque, una storia

narrata

come un resoconto di cronaca e lo stile

molto

distaccato del narratore finisce per

essere

inquietante.

La vittima sembra consapevole di partecipare

a un rito forse anche atteso. Dimentica,

nel ricordo del narratore, la situazione,

la musica, la sua uccisione e, per

questo,

sopravvive. O, davanti alla visione

della

morte, sa che per cacciarla via occorre

danzare,

eseguire l’esorcismo musicale e coreutico,

ed è forse sicura che ciò che vede

non esiste,

che è in uno stato di sonno, che si

risveglierà

come si risveglia la terra.

Lucarelli non ci dice se dopo la morte

della

fanciulla la terra abbia continuato

a produrre

frutti.

Da dove traiamo questi elementi di

lettura?

Non è che ci stiamo inventando tutto?

Il

soldato “porta” una testa di morte.

Che si

tratti di un’icona cucita sul berretto

lo

apprendiamo durante la narrazione.

Astutamente,

Lucarelli , scegliendo questo titolo,

ci

dà a intendere, all’inizio, che c’è

qualcuno

che cammina con una testa di morto

sotto

il braccio, una specie di Amleto. Durante

la narrazione l’ambiguità del titolo

viene

svelata e, paradossalmente, ci accorgiamo

che veramente il soldato porta una

testa

di morto. Solo che ce l’ha sul collo

ed è

la sua, quella di migliaia di anni

fa, perché

nell’evento salentino rimosso per decenni

e ora riemerso si catapultano tutte

insieme

le dinamiche di attrazione-repulsione

per

il sangue che provava la muta di cacciatori

poi diventati soldati.

“Testa di morto” è anche il nome di

una farfalla

( è lui l’insetto del racconto) e si

sa che

la farfalla rinvia alla metempsicosi

sia

pitagorica che eleusina (Eleusi era

sacra

a Demetra, madre di Persefone).Questa

farfalla

si chiama così perché sul dorso ha

disegni

che ricordano alla nostra percezione

un teschio.

I suoi predatori vedono probabilmente

un

ragno e su questo doppio simbolismo

(farfalla-ragno)

c’è da interrogarsi trasferendolo ai

personaggi

che in tal modo interpretano un ruolo

ineluttabile

o, addirittura, indecidibile. Questo

insetto

appartiene alla famiglia delle Sphingidae

e il suo nome scientifico è Acherontia

Atropos.

Dunque non c’è solo la lontananza simbolica

della Mongolia ma anche quella dell’Egitto

e la vicinissima Grecia dionisiaca,

c’è l’Acheronte

e il flusso musicale è precisamente

l’acqua

che il soldato-Caronte fa attraversare

alla

fanciulla-Euridice. Non è allora un

“insetto”

(in-secare: gli strati del racconto

sono

di Lucarelli sono “intersecati”) che

viene

da lontano: ci è laterale, ci è vicinissimo,

a meno di un palmo ma non possiamo

toccarlo:

è la nostra psiche.

Va infine annotato che “Testa di morto”

in

lingua tedesca è totenkopf , nome della

più

bestiale divisione delle waffen SS.,

il cui

segno, lo svastica o croce uncinata,

ha radici

altrettanto arcaiche quanto la sfinge.

La fanciulla danza davanti alla morte

una

danza macabra, una di quelle danze,

cioè,

in cui nel medioevo si raffiguravano

tutti

i ceti sociali danzanti con scheletri,

specialmente

dopo la peste del 1348. Sarebbe molto

stimolante

immaginare la storia dal punto di vista

della

vittima più che del carnefice. Scopriremmo

forse che la falena che danza è la

fanciulla,

attratta dalla luce della morte.